こんにちは!

ブログ管理人のようママです。

あなたの周りには、出産間近、出産をしたばかりの方はいますか?

出産間もない頃は、慣れない育児に慌てて、ストレスや疲れがピークになりがち。

でも、そん中でも忘れちゃいけないのが「赤ちゃんの予防接種」。

赤ちゃんの予防接種は、生後2ヶ月からスタートできるので、それまでには地域の保健センターから通知が届きます。

しかし、出産後は、慌てていて忘れてしまうママさん、パパさんが大勢います。

でも、生まれたての赤ちゃんは、免疫力が低くいため、感染症との接触の機会の頻度も関係しますが、病気にかかりやすいんです。

実際に感染症は、世界的に見ても子どもの死亡原因第1位。

日本でもワクチンを接種することで予防できる感染症(VPD)に感染し、後遺症を残したり、苦しんでいる子供がたくさんいます。

予防接種の副反応を恐れて、予防接種をためらうお母さんいるのも事実。

でも、本当に恐ろしいのは副作用よりも、感染症にかかること。

なので、赤ちゃんを守るためには、スケジュールを決めて計画的に予防接種をすることが大事になります。

今回は、そんな赤ちゃんの予防接種について一緒に勉强していきましょう。

乳幼児が予防接種を受けるのは、病気にかかることを防ぐこと

感染症のなかには乳幼児期にかかると重症化、後遺症、ときには命にもかかわる病気が多くあります。

予防接種の目的は、これらの病気にかかるのを防ぐこと。

その方法は、目的の病気の病原体の毒性を弱くしたり、なくしたりして人工的に作ったワクチンを体に入れて軽い感染状態にし、その病原体に対する免疫力(抵抗力)をつけます。

ワクチンを体に入れるには、注射のほか、スタンプのように肌に押し付けたり、経口で飲み込むなど、いくつかの方法があります。

具体的に予防接種の種類や、乳幼児が受けられるワクチンについてみていきましょう。

予防接種接種には、定期接種と任意接種の2種類があります

予防接種には、国が接種を推奨している「定期接種」と、個人の意思で受けられる「任意接種」があります。

- 定期接種

-

国が接種を強く勧めている接種で、無料で受けることができます(一部、自己負担が発生する地域も)。

定期接種のお知らせは、接種開始年齢時に、自治体、保健センターから通知が郵送されてきます。 - 任意接種

-

接種の料金は自己負担ですが、補助がある自治体もあります。

ですが、任意接種は、決して受ける必要性が低いものではありません。

重い病気や後遺症を防ぐことに変わりはなく、外国ではほとんどのワクチンが定期接種になっていて、国内でも定期接種化が議論されています。

任意接種の中でもロタウィルスは接種しておきたいワクチン

任意接種の中でもロタウィルスは、重症化しやすい胃腸炎を90%防ぐことができるワクチンで、積極的に接種しておきたいワクチン。

ロタウィルスには、「ロタリックス(2回接種)」と「ロタテック(3回接種)」という2種類のワクチンがあり、種類によって接種回数が違います。

ロタリックスは、「1価」と言って1つのウィルスの型に対応してるのに対し、ロタテックは「5価」で5つの型に対応しています。

しかし、ロタリックスもロタテックも感染防御率に大差なく、最終的な値段もほぼ同じ。

ロタリックスがロタテックに比べ、早く発売されたため、導入している病院が多いこと、接種回数の少ないロタリックスの方がロタテックに比べて接種率が高いようです。

また、水ぼうそう、おたふくかぜは、接種前に自然感染していれば、接種の必要がありません。

幼児期にかかると軽く済みますが、万が一の後遺症や重症化、園に通での集団感染を考えると接種しておいた方がよさそうです。

その他、B型肝炎は、定期接種の中でも、接種率が低いワクチンのようです。

母親や身近にB型肝炎の人がいたら打っておくべきです。

また、A型肝炎は日本でかかる人はB型肝炎に比べれば少ないので、馴染みの少ないワクチンです。

予防接種の受け方は、個別接種と集団接種の2つがある

- 個別接種

-

保護者が決めた医療機関で個人で受けるのもの。

小さな乳幼児の場合、普段の健康状態をよく知っている「かかりつけの小児科医」で接種するのが望ましく、個別接種が原則とされています。 - 集団接種

-

自治体が決めた日時に保健所などで集団で受けるもの。

保健所が行う乳児健診合わせて接種する自治体もあります。

ワクチンの種類は3つある

ワクチンには、次の3種類があります。

生ワクチン

生きたウイルスや細菌の病原体の毒性を弱めてつくられたワクチン。

軽く病気に感染した状態を作ります。

- 免疫ができまでの期間

- 自然感染と同じ流れで免疫ができますが、十分な免疫ができるまで約1ヶ月。

自然感染より免疫力が弱いので、5~10年後に追加接種した方が良いものや、2~3回の接種が必要なものもあります。 - 副反応

- 副反応としては、もともとの病気のごく軽い症状がでることがあります。

次のワクチンを接種するまで27日以上間隔をあけます。 - 該当するワクチン

- ロタウイルス、結核、麻しん(はしか)、風しん、おたふくかぜ、水痘(みずぼうそう)など

不活化ワクチン

ウイルスや細菌の病原性(毒性)を完全になくして、免疫を作るのに必要な成分だけでつくられたワクチン。

接種しても、その病気になることはありませんが、免疫が徐々に弱まります。

そのため、免疫を長く保つために何回か追加接種が必要。

接種後6日以上あければ他のワクチンを受けることができます。

ex.月曜日に接種したら、翌週の月曜に接種可能。

- 該当するワクチン

- B型肝炎・ヒブ感染症・肺炎球菌・四種混合(破傷風・ジフテリア・百日ぜき・ポリオ)・ポリオ・日本脳炎・インフルエンザなど

トキソイド

免疫を作るのに重要な病原体の毒素を取り出し、毒性をなくしてつくられたワクチン。

不活化ワクチンと同じで追加接種が必要です。

接種後6日以上あければ他のワクチンを受けることができます。

ex.月曜日に接種したら、翌週の月曜に接種可能。

- 該当するワクチン

- ジフテリア、破傷風(はしょうふう)など

乳幼児が受けられる予防接種一覧

日本の乳幼児が受けられる予防接種です。

| ワクチン名称 | 種類 | 接種時期 | 接種回数 |

|---|---|---|---|

| B型肝炎 | 任意接種/不活性ワクチン | 生後2か月~ (生後すぐでも可) |

3回 4週間隔で2回、さらに20~24週経ってから1回の合計3回接種。 |

| ロタウィルス | 任意接種/生ワクチン | 生後2か月~ ※初回接種は生後14週6日までが望ましい |

4週間隔で2回または3回 ワクチンの種類によって回数が異なります。 「ロタリックス」「ロタテック」の2種類のワクチンがあります。 「ロタリックス」は接種回数2回。「ロタテック」は接種回数3回。 |

| Hib(ヒブ) B型インフルエンザ菌 |

定期接種/不活性ワクチン | 生後2か月~ | 4回(初回3回、追加1回) 標準的なスケジュールでは、4~8週間隔で3回、3回目から7か月以上あけて1歳すぐに4回目を接種。 初回の接種月齢・年齢によって接種間隔・回数が異なります。 |

| 小児用肺炎球菌 | 定期接種/不活性ワクチン | 生後2か月~ | 4回(初回3回、追加1回) 標準的なスケジュールでは4週間隔で3回、生後12~15か月齢に4回目を接種。 初回の接種月齢・年齢によって接種間隔・回数が異なります。 |

| 破傷風・ジフテリア・百日ぜき・ポリオ(四種混合/DTP+IPV) | 定期接種/不活性ワクチン | 1期:生後3か月~ 2期:11歳~ |

1期:4回(初回3回、追加1回) 3~8週間隔で3回、3回目の約1年後(6か月後から接種可能)に4回目を接種。 2期:11歳から1回 |

| BCG(結核) | 定期接種/生ワクチン | 生後5か月~生後11か月(1歳未満)まで 2013年4月から集団接種から個別接種変更。 まだ集団接種の自治体もあるので確認を。 個別接種の場合は、ほかのワクチンと同時接種が可能。 |

1回 |

| MR(麻しん₍はしか₎/風しん) | 定期接種/生ワクチン | 1歳~ 1歳の誕生日すぐに。 |

2回 2回目は小学校入学の前年 |

| おたふくかぜ | 任意接種/生ワクチン | 1歳~1歳3か月 | 2回 1回目の数年後に2回目を受けるとしっかりした免疫がつく。 |

| 水痘(みずぼうそう) | 定期接種/生ワクチン | 1歳~1歳1か月 | 2回 1回目の接種後、約3か月たったら2回目を受けるとしっかりした免疫がつく。 |

| 日本脳炎 | 定期接種/不活性ワクチン | 1期:3歳(生後6か月から可能) 生後6か月から接種できますが、多くの地域では3歳からの接種となっています。 2期:9歳 |

1期:3回(初回2回、追加1回)、1~4週間隔で2回、2回目の約1年後に3回目 2期:9歳で1回 |

| インフルエンザ | 定期接種/不活性ワクチン | 生後6か月から。 毎秋10月~11月ごろ。 |

毎年1~2回 生後6か月以上で12歳まで(13歳未満)では2回ずつ接種。 1回目接種後、およそ2~4週間(できれば4週間)あけて2回目を接種。 |

| A型肝炎 | 定期接種/不活性ワクチン | 1歳から。 | 3回(初回2回、追加1回) 以上であれば2~4週間の間隔で2回接種し、その約半年後に3回目を接種。 |

予防接種を効率的に受けるには、スケジュールの決め方がポイント

いつ、どこで、何の予防接種を受けるのか、スケジュールをどう組むかは、保護者が決めなくてはなりません。

ワクチンの受け忘れや副反応などで慌てないために、しっかりスケジュールを組んで、計画的に予防接種を受けましょう。

また、ベストなタイミングでワクチンを接種をすることで、赤ちゃんを病気から守れます。

スケジュールを決めるときの6つのステップ

- ステップ1:流行している、重症になりやすいVPDを優先する

- 感染したら死ぬ危険性のある感染症のワクチンから優先して接種するようにしてください。

- ステップ2:接種年齢(月齢)になったらすぐに受ける

- 感染するリスクを減らすためにも早めに接種してください。

- ステップ3:効率的・効果的な受け方を考えて、同時接種を取り入れる

- 同時接種で、それぞれのワクチンの効果が減ることはなし。

また、副反応が多くなったり、特別な副反応が現れたりすることもありません。

むしろ、同時接種で通院回数が減り、スケジュール管理がしやすくなるだけでなく、免疫が早期にでき、早い時期に子どもを感染症から守れるメリットがあります。 - ステップ4:2回以上うけるものは必ず受ける

- 2回以上うける必要のあるワクチンは、免疫力が弱くるなるもの、免疫力が弱いものがあるので、必ず接種してください。

- ステップ5:次の接種までの期間を知り、上手に組み合わせる

- 次の予防接種までどれぐらいの期間開ければいいのかは、ワクチンの種類によって異なります。

受けた予防接種はどのタイプのワクチンか確認して、効率の良いスケジュール作りに役立てましょう。- 次の接種まで27日以上あける:生ワクチン

- 次の接種まで6日以上あける:不活性化ワクチン・トキソイド

- ステップ6:わからない時は、早目に医師に相談する

- 予防接種でわからないことや不安があったらすぐに医師に相談するようにしてください。

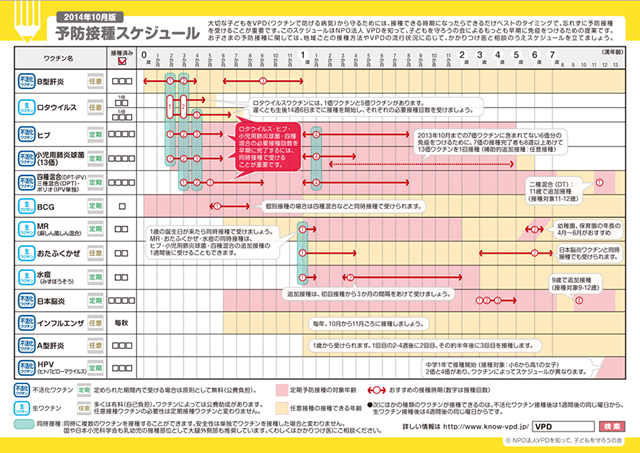

参考までに「NPO法人VPDを知って子どもを守ろうの会」が公開してくれている予防接種スケジュール表を載せておきます。

予防接種を受けるのを忘れてしまった場合

もし、複数回受けるべき接種の受け忘れがあったら、時間が経っていても、できるだけ受けましょう。

大切なのは間隔よりも、決められた回数を受けること。

あとから気づいたら、その時点で受けましょう。

次の予約や受け忘れのないように、ワクチン接種のスケジュール管理に活躍するアプリが人気。

ちなみに私が愛用しているのは、「NPO法人VPDを知って子どもを守ろうの会」が公開している予防接種スケジュールアプリです。

詳しくはこちらでチェックしてください。

予防接種の副反応と安全性について

ワクチンを接種後に、高熱を出したり、脳障害を起こすのではないかという話を聞いたことがありませんか?

しかし、こうした副作用はワクチン接種後に起こったというだけでは断定できません。

接種を受けた後に脳障害が起こっていても、接種年齢で接種を受けずに脳障害が起こる確率を超えるものではないことが、調査結果でも明らかになっています。

つまり、ワクチンが脳障害を起こす原因だといえず、副反応よりも、実際に病気にかかるほうがリスクが高いといわれています。

主な副反応

予防接種を受けると副反応が怖いからと予防接種を受けたくないと考えていませんか?

たしかに、免疫を作る際に体が反応するので、腫れや軽い発熱などの副反応が出る可能性があります。

しかし、予防接種を受けていると、その病気が流行しても免疫力が働いて発症しなかったり、たとえ発症しても軽度で済みます。

また、注意するほどの副作用がでるワクチンは少ないのですが、万が一、定期接種のワクチンで重い副反応が生じた場合は、国から補償されます。

任意接種の場合、ワクチンが原因でおこった重い副作用は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構からの補償となり、定期接種よりも補償額が少なくなります。

| 主な副反応 | 備考 |

|---|---|

| 接種部分が赤くはれたり、しこりに | 接種場所が赤くなる、しこりになることは、どのワクチンでもよくあります。 実際に、局所反応が多いワクチンは三種混合。 通常は、治療の必要はありません。 まれに腕全体が腫れたり、ひじから下まで腫れるときは、腫れをとる薬などで対応します。 |

| 熱が出る | 生ワクチンは生きた病原菌の毒素を弱めたワクチンで、その病気に軽くかかった状態にするので、たいていは注意する症状は出ませんが、軽くその症状が出ることがあります。 代表的なのが麻しん(はしか)で、接種5~14日後に10~20%が発熱しますが、1~2日後におさまります。 接種後24時間以内の発疹がある場合は、発熱は病院へ。 |

| ポリオや結核の発症 | 2012年8月まで定期接種だった生ポリオワクチンは、予防効果が非常に高い反面、ポリオを発症する恐れがありました。 ですが、2012年9月から発病の恐れがない不活化ワクチンに切り替わっています。 BCGの場合、重い免疫の病気でない子どもでもまれに全身にBCG菌が広がることがあります。 |

| その他の副反応の問題 | ワクチンを接種した場合に、合併症を起こすことがあります。 たとえば、おたふくかぜの接種を受けると、無菌性髄膜炎の合併症が数千人に1人(0.05%程度)の割合で起きる場合も。 接種を受けないで自然に無菌性髄膜炎の合併症を起こす割合は、約2%(100人に2人)。 このように、ワクチン接種をした方が、発生する割合がはるかに少ないうえに、合併症があったとしても重症化になりません。 接種後に嘔吐や発熱が続く場合は病院に受診しましょう。 |

予防接種前後の注意点

接種前に注意する6つのこと

- 1.接種前の体調管理

- 予防接種の2〜3日前から、赤ちゃんが疲れないよう、興奮させたり遠方に外出するのは避けましょう。

- 2.検温&体温のチェック

- 赤ちゃんの体調管理は2~3日前から。

当日は病院や接種会場で検温しますが、朝に家でも検温し、いつもと同じ平熱で熱がないことを確かめましょう。 - 3.赤ちゃんの元気な時に

- 抗生物質などの薬を服用中だと、接種できないワクチンもあります。

風邪の引き始めなどいつもと違う様子があったら、無理せずに体調がよいときまで待ちましょう。 - 4.予診票の記入

- 接種場所であわてて書かなくても済むように、あらかじめ記入していきましょう。

- 5.母子手帳を忘れずに

- 接種記録を記入するので、忘れずに持っていきましょう。

- 6.薄着、脱ぎやすい服装で

- 腕がすぐ出るような薄着を心がけましょう。

簡単に着脱できるものだと、スムーズ。

接種後の過ごし方で注意する5つのこと

- 1.接種後はその場でしばらく待機

- ワクチンが体に入ると、免疫を作るために体が反応し、副反応が出る可能性もあります。

目立った副反応は30分以内に起こることがほとんど。

赤ちゃんに変わった様子が見られたら、医師に伝えましょう。

待機後は帰宅してOK! - 2.発熱がないか注意

- 軽く発熱することがあります。

ぐったりする、不機嫌など、いつもと違う様子があれば接種を受けた医療機関に連絡しましょう。 - 3.お風呂は入ってOK

- 接種後1時間たてば、お風呂に入っても大丈夫。

- 4.接種直後、通園してもOK

- 登園前に予防接種をして、そのまま園に行っても大丈夫。

心配な場合は、保育士さんや先生に予防接種を受けてきたことを伝えましょう。 - 5.当日は激しい運動はNG

- 普段通りの生活を過ごすのは問題ありませんが、激しい運動は避けます。

赤ちゃんが、興奮したり疲れたりしないように、接種後は自宅でゆっくり過ごしましょう。

最後に。大事なのは、赤ちゃん、子供のの命を守ること

いかがでしたか。

今回の記事で、赤ちゃんの予防接種を受ける大切さがわかって頂けたと思います。

たしかに、赤ちゃんの予防接種は、回数も種類も多く、受けるのが大変。

また、予防接種を受けた後に副反応などを引き起こす危険性もあり心配です。

でも、本当に怖いのは、感染症にかかること。

なので、赤ちゃん、子供の命を守るためにも、計画的に予防接種のスケジュールを組み、冷静な判断ができるように予防接種に関する知識を覚えておく必要があります。

もし、わからないことや不安に思うことがあったら、ママ友との情報交換がおすすめ。

もしくは、かかりつけの先生に相談してみるのも手です。

1人で無理せず、自分のこととしてしっかり関わっていけたら良いですね。